La estrategia del caracol: una fábula de dignidad en tiempos de despojo

La estrategia del caracol no es solo una película. Es un acto de memoria, una declaración política disfrazada de comedia, una metáfora viva de lo que significa resistir en un país que históricamente ha desalojado a sus propios ciudadanos no solo de sus casas, sino de sus derechos más básicos. Dirigida por Sergio Cabrera en 1993 y escrita por Humberto Dorado a partir de una historia de Ramón Jimeno, esta obra —considerada por muchos la mejor película del cine colombiano— entreteje drama y humor para hablar de temas urgentes: la ocupación, la propiedad, la injusticia estructural, y, por encima de todo, la dignidad.

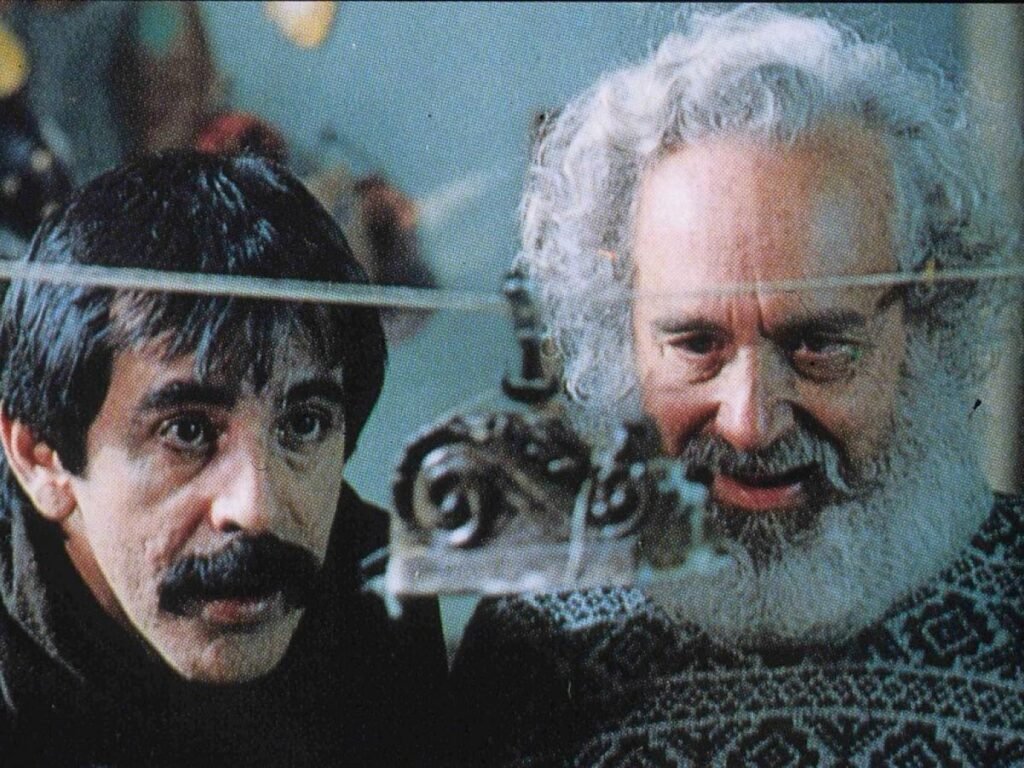

La trama parte de un hecho tan absurdo que parece inventado: una diligencia de desalojo que llega tarde porque la casa ya no está. Literalmente. Inspirado en un caso real, Cabrera crea una historia que convierte el absurdo en táctica, el despojo en arte de resistencia. La película sigue a los habitantes de una vieja casona en el centro de Bogotá —La Casa Uribe— que, al ser amenazados con el desalojo, deciden no enfrentarlo ni con armas ni con súplicas, sino con creatividad. Liderados por Jacinto, un viejo anarquista exiliado, y Romero, un abogado sin título, pero con agudo olfato jurídico, los inquilinos montan una hazaña quijotesca: desmantelar por completo la casa y trasladarla, pieza por pieza, a otro terreno. Lo que comienza como un problema legal se convierte en un acto colectivo de resistencia, una coreografía popular que fusiona astucia, ternura, fe, solidaridad e imaginación.

Y es que La estrategia del caracol habla de una Colombia muy concreta —la de los años noventa, marcada por la desigualdad feroz, la corrupción institucional y la violencia sistémica—, pero sus personajes y conflictos son extrapolables a cualquier país con un sistema profundamente estratificado. Sergio Cabrera y Humberto Dorado logran construir un mosaico humano que trasciende clases, ideologías y edades. En esa casona conviven desde la devota Misia Trina, hasta el culebrero Gustavo, el socialista Jacinto y la escéptica Gabriela. Cada personaje es símbolo, pero también carne: no son tipos sociales vacíos, sino individuos llenos de contradicciones, deseos, heridas y memorias.

Uno de los logros más sutiles de la película es su capacidad para hacer humor sin caer en la burla, para denunciar sin perder la esperanza. La crítica a las élites bogotanas —encarnadas por el siniestro Dr. Holguín y su abogado Mosquera— no es panfletaria, sino satírica. El sistema legal aparece como una maquinaria absurda, más interesada en las formas que en la justicia. Pero la película no se agota en esa denuncia: lo que realmente conmueve es la respuesta del pueblo. Ante la exclusión, construyen comunidad. Ante la amenaza, diseñan estrategias. Ante la pérdida, crean significado.

El título no es casual. El caracol carga su casa a cuestas. Así también estos inquilinos, que al ser despojados de su espacio físico, se llevan consigo su hogar simbólico: sus vínculos, su historia, su forma de habitar el mundo. El acto de desarmar la casa es también el de rearmar una identidad. Y en el gesto final —la casa derrumbada con dinamita, con una fachada que dice “AHÍ TIENEN SU HIJUEPUTA CASA PINTADA”— la película convierte la rabia en arte, el desalojo en performance político, la pérdida en triunfo simbólico.

El componente metaficcional, introducido por el personaje del periodista interpretado por Carlos Vives, enmarca toda la historia como una narración que debe ser contada, transmitida, recuperada. Es una historia dentro de otra historia, una forma de recordarnos que esto no es solo una película: es una advertencia, una enseñanza, una celebración de lo que la gente común puede hacer cuando se organiza y se atreve.

Es notable también la historia detrás de la producción. Cabrera tardó años en hacer realidad este proyecto, en parte por la falta de apoyo estatal: justo en esa época, el gobierno colombiano desmantelaba las instituciones culturales como FOCINE. Fue gracias al impulso de Gabriel García Márquez —quien vio el piloto y alentó a continuar— que la película logró completarse. Esto no es un dato menor: La estrategia del caracol es también producto de una lucha contra el olvido, contra la precariedad del arte en tiempos de crisis.

Más de tres décadas después de su estreno, sigue vigente no solo por su calidad narrativa y estética —ganadora en Berlín, Biarritz y otros treinta festivales—, sino porque sigue interpelando al presente. En una época en la que la gentrificación, los desalojos y la criminalización de la pobreza no han cesado, esta película funciona como espejo y como faro. Nos recuerda que la lucha por la vivienda no es solo material: es una lucha por el derecho a existir, a permanecer, a narrarse a uno mismo sin pedir permiso.

La estrategia del caracol no da soluciones fáciles ni finales felices. Pero sí ofrece una certeza: la dignidad no se mendiga, se construye. Y a veces, para conservarla, hay que llevárselo todo, hasta los ladrillos.