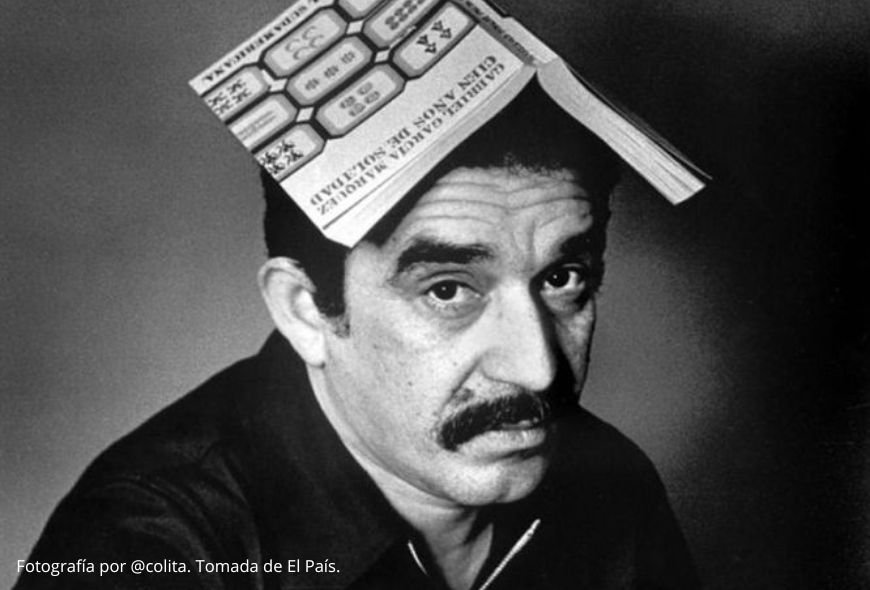

Gabriel García Márquez y el cine: un amor frustrado entre imágenes y palabras

Gabriel García Márquez amó el cine con la pasión de quien cree haber encontrado un espejo de su imaginación, pero lo vivió como un amor no correspondido. Desde su infancia en Aracataca, donde el primer encuentro con una pantalla se grabó con la misma fuerza con la que Aureliano Buendía recordaba el hielo, hasta sus años como crítico, guionista y fundador de una escuela de cine en Cuba, el cine fue para el Nobel colombiano una obsesión constante. Sin embargo, a diferencia de la literatura —territorio en el que alcanzó plenitud expresiva—, el séptimo arte le ofreció más desencantos que satisfacciones. En el centro de esta historia se encuentra un encuentro casi mítico con Akira Kurosawa y un deseo imposible: adaptar Cien años de soledad con la dignidad que su universo narrativo exigía.

Un espectador apasionado

Antes de ser escritor, García Márquez fue cinéfilo. En sus años de juventud, cuando escribía en El Heraldo y El Espectador, dedicó columnas y jirafas al cine, no como simple comentarista sino como un crítico pionero en Colombia. Desde entonces demostró una mirada rigurosa, exigente y apasionada. En Roma, en los años cincuenta, intentó formarse en el Centro Sperimentale di Cinematografia y conoció de cerca los últimos suspiros del neorrealismo italiano. Más que la academia, fueron los guionistas como Cesare Zavattini quienes le revelaron los secretos de la escritura para la pantalla. Su sueño era convertirse en guionista, pero al llegar a México —epicentro de la industria latina en la época— descubrió que el cine comercial le cerraba las puertas, y que su estilo, profundamente literario, no encontraba lugar.

Ese desajuste entre lo que ofrecía y lo que recibía, entre lo que imaginaba y lo que veía realizado, marcaría toda su relación con el cine. Ni siquiera cuando su fama como novelista le abrió las puertas de Hollywood encontró satisfacción. Cien años de soledad fue cortejada por grandes figuras como Anthony Quinn y Francis Ford Coppola, pero siempre se negó a vender sus derechos. “No quiero que mis lectores imaginen a Aureliano Buendía con la cara prestada de un actor”, decía. Defendía, con terquedad poética, la autonomía de la palabra frente a la imagen.

Japón: un diálogo improbable

A pesar de su escepticismo con las adaptaciones, García Márquez nunca renunció del todo al deseo de ver su obra bien llevada al cine. Esa esperanza se reactivó en 1990, cuando se reunió en Tokio con Akira Kurosawa. No fue un encuentro protocolario: fue una conversación de seis horas entre dos creadores que se admiraban mutuamente, una charla de amigos que hablaban el lenguaje compartido del arte. Para García Márquez, Kurosawa era el único cineasta capaz de captar la complejidad de El otoño del patriarca, una de sus novelas más difíciles, que pensaba podía ser adaptada al Japón feudal.

La afinidad era real: ambos compartían un profundo interés por las emociones humanas, el peso del pasado, la violencia del poder y la dignidad de lo marginal. Ambos habían sido guionistas antes que directores o novelistas; ambos sentían una reverencia por el oficio narrativo. Durante ese encuentro, Gabo sugirió incluso un título alternativo para Rapsodia en agosto, la película que Kurosawa estaba rodando: “Esperando el tifón”. La historia de una abuela de Nagasaki que sobrevive a la bomba atómica y cuida a sus nietos resonaba con las obsesiones del escritor: la memoria, la vejez, el tiempo suspendido.

Pero el proyecto de adaptar El otoño del patriarca no se concretó. Kurosawa estaba envejecido, fatigado, y enfrentaba dificultades para financiar sus películas. Años después, García Márquez intentó lo mismo con Emir Kusturica, otro director de imaginación desbordada, sin éxito. Las circunstancias, una vez más, traicionaban el deseo.

Lecturas cruzadas: de Macondo al Japón

Lo que comenzó como una admiración cinematográfica se convirtió en una relación cultural más profunda. Japón no solo fue la tierra del cine que García Márquez admiraba, sino también una fuente de inspiración literaria. Quedó especialmente impactado por La casa de las bellas durmientes, de Yasunari Kawabata, novela que leyó y releyó hasta el punto de querer reescribirla como una “traducción libre” en Memoria de mis putas tristes. Su lectura de autores como Mishima, Tanizaki o Akutagawa nutría su visión del erotismo, la vejez, el silencio y la muerte.

Por su parte, Japón también abrazó a García Márquez como a uno de los suyos. Desde la primera edición japonesa de Cien años de soledad en 1972 hasta su relectura por escritores de varias generaciones —Kenzaburō Ōe, Yasutaka Tsutsui, Hideo Furukawa o incluso Haruki Murakami—, la narrativa de Gabo se convirtió en parte de la sensibilidad literaria japonesa. Su combinación de lo cotidiano con lo mágico, la estructura genealógica de las sagas, la hipérbole desmesurada y el humor absurdo, encontraron eco en la tradición literaria del país del sol naciente.

El poder de lo inadaptable

Para García Márquez, la literatura no era simplemente contar historias: era crear atmósferas, texturas, tiempos interiores. En eso radicaba la dificultad de adaptar su obra. “He visto muchas películas buenas hechas sobre novelas malas, pero nunca he visto una buena película hecha sobre una buena novela”, solía decir. El cine, por más avances técnicos, por más efectos visuales, no podía aún igualar la precisión emocional de una frase, la complejidad simbólica de una imagen literaria. Quizás por eso sus mejores aportes al cine no fueron sus guiones —como Tiempo de morir o El año de la peste— ni las adaptaciones de sus novelas, sino su impulso a la formación de nuevos cineastas, como en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños.

Su resistencia a Hollywood también respondía a una ética cultural: se negó a permitir que Cien años de soledad fuera filmada en inglés, porque creía que su historia era inseparable del idioma, del ritmo del español latinoamericano. Solo hacia el final de su vida, presionado por su familia y consciente del paso del tiempo, aceptó que se hiciera una adaptación de El amor en los tiempos del cólera, pero incluso esa versión, dirigida por Mike Newell, fue considerada fallida.

El cine como imposible

La relación de García Márquez con el cine fue la de un artista que amó a un lenguaje que no era el suyo. Soñó con trasladar sus mundos a la pantalla, pero se resignó a que el cine no estaba —aún— a la altura de su literatura. Tal vez, como escribió Iván Gallo, habría que inventar una máquina que proyecte los sueños directamente para captar la mirada de Remedios la bella o la soledad de Rebeca. Mientras eso no ocurra, el universo garciamarquiano seguirá siendo un territorio privilegiado de la palabra, un espacio donde los lectores imaginan con libertad lo que ninguna cámara puede filmar.

La conversación con Kurosawa en Tokio, las múltiples adaptaciones fallidas, la renuencia a vender sus derechos, todo ello no habla de un desprecio por el cine, sino de una fidelidad radical a la literatura. Para García Márquez, el arte verdadero —como el amor verdadero— exige no traicionar su naturaleza. Y la suya, como la de Macondo, era irreductiblemente literaria.